Für eine ökologische Ökonomie

Umweltschutz und wirtschaftliche Entwicklung bedingen einander

aus vorgänge Heft 3/2007,S13-25

Irgendwann in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts begann die Menschheit erstmals mehr Stoffe zu emittieren und zu verbrauchen als die natürlichen Lebensgrundlagen absorbieren und regenerieren konnten. Seitdem lebt die Menschheit in einem steigenden Maße von der Substanz statt von den Erträgen. Die Kennzeichen dieser Ausbeutung des natürlichen Kapitals sind:

- Klimaveränderung und Ozonloch,

- Übernutzung der erneuerbaren Ressourcen (z.B.Süßwasser, Fische),

- Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen (z.B. fossile Energieträger, Böden),

- Zerstörung von Ökosystemen, Arten- und Landschaftsvielfalt,

- Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch Lärm und Schadstoffe.

Allein die möglichen Folgen der Klimaerwärmung schätzt der ehemalige Chefökonom der Weltbank Sir Niclas Stern auf bis zu 20 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts, das entspricht etwa der Größenordnung der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren, mit all ihren Folgen (Stern 2006). Ohne eine ökologisch verträgliche Umstrukturierung der Industriegesellschaft hin zu einer nachhaltigen Ökonomie wird es nach allem was wir wissen kein dauerhaftes Wirtschaften auf der Erde geben. Diese Erkenntnis kann seit der Rio-Konferenz 1992 als gesellschaftlicher Konsens angesehen werden (Rogall 2003:30).

Nachhaltige Entwicklung

Es besteht allerdings überhaupt kein Konsens darüber, wie eine derartige nachhaltige Entwicklung konkret auszusehen hat. Die bislang bekannteste Formulierung stammt von der Brundtland-Kommission:

„Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ (Hauff 1987:46).

Sie ist allgemein anerkannt, aber unpräzise. Deshalb plädiert die neue Umweltökonomie(1) für folgende Definition:

„Eine nachhaltige Entwicklung strebt für alle heute lebenden Menschen und künftigen Generationen hohe ökologische, ökonomische und sozial-kulturelle Standards in den Grenzen des Umweltraums an. Sie will somit das internationale und intergenerative Gerechtigkeitsprinzip umsetzen.“ (Roga112002: 43, Abgeordnetenhaus 2006: 12).

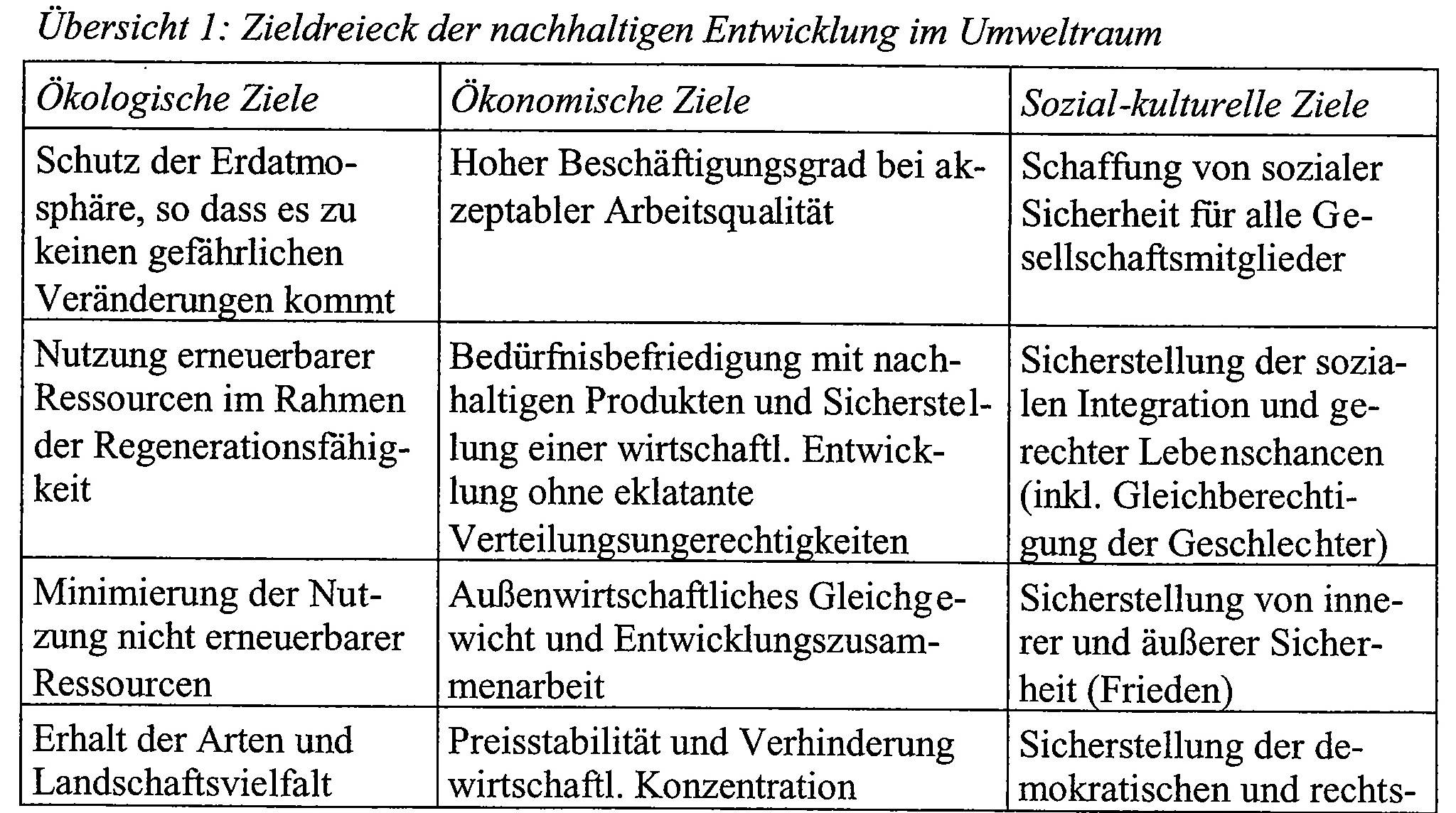

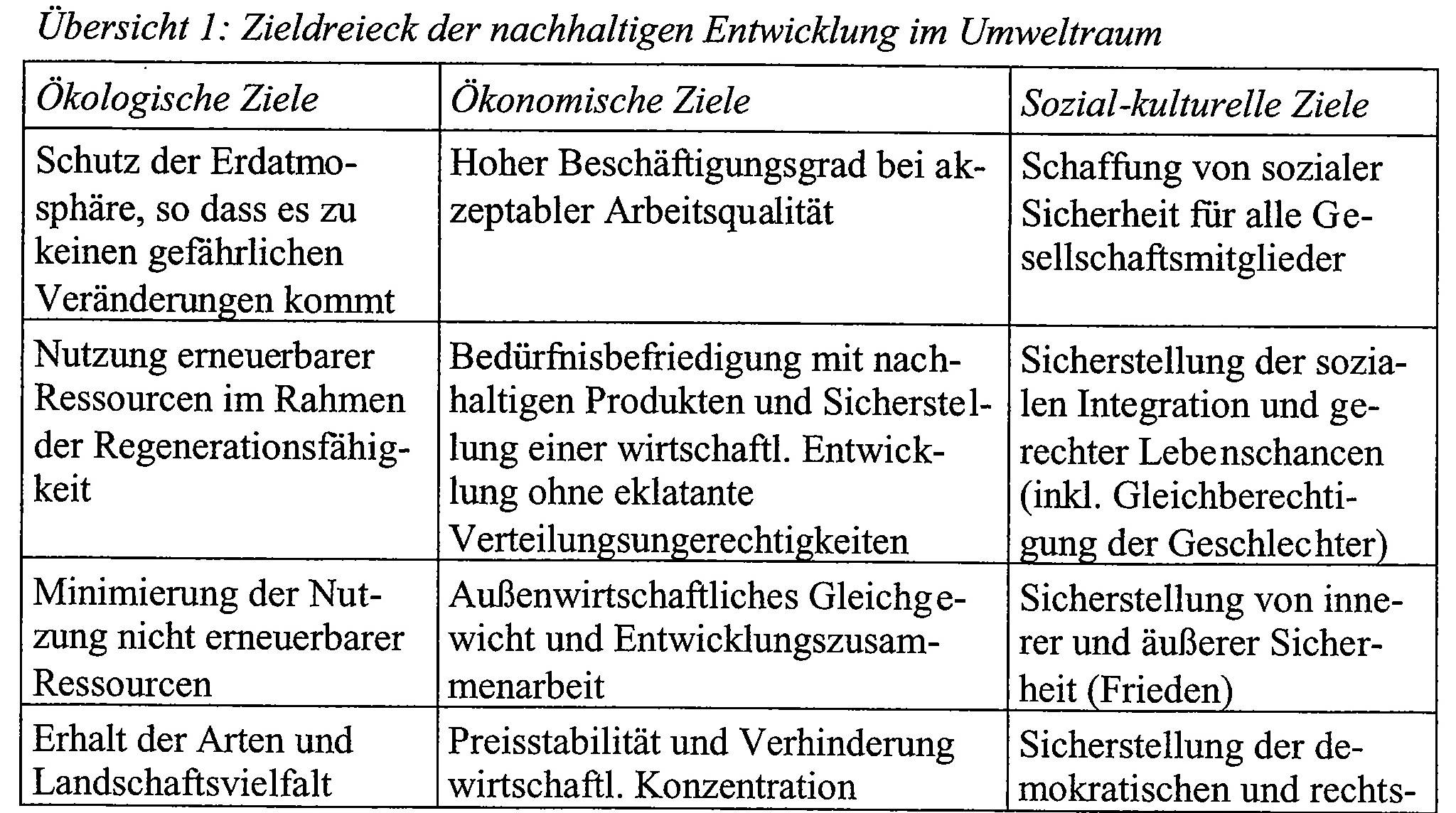

Dadurch werden die Grundprinzipien einer nachhaltigen Entwicklung sichtbarer: Erstens basiert eine nachhaltige Entwicklung auf dem ethischen Grundprinzip der Gerechtigkeit (international und intergenerativ). Zweitens strebt sie nicht eine einfache Verstärkung der traditionellen nachsorgeorientierten Umweltpolitik an, sondern sie umfasst alle zentralen Bereiche des menschlichen Lebens. Für den wirtschaftlichen Bereich bedeutet sie nicht weniger als den Umbau der wirtschaftlichen Abläufe und Strukturen im Sinne einer nachhaltigen Ökonomie. Dabei macht die verwendete Definition deutlich, dass eine nachhaltige Entwicklung nicht eine freudlose Gesellschaft in einer „Ökodiktatur“ anstrebt, sondern eine Gesellschaft, in der durch die Setzung von politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen die Freiheit und die Lebensqualität für alle heutigen und künftigen Generationen gesichert werden. Drittens kann eine gleichgewichtige Abwägung zwischen den ökologischen, ökonomischen und sozial-kulturellen Zielen, wie sie in der so genannten Drei-Säulen-Theorie verfolgt wird, nur innerhalb ökologischer Leitplanken, einer Fahrrinne bzw. den Naturschranken erfolgen (UBA, WBGU, WI). Die neue Umweltökonomie bezeichnet diese Ziele als Zieldreieck der Nachhaltigkeit in den Grenzen des Umweltraums.

Übersicht 1: Zieldreieck der nachhaltigen Entwicklung im Umweltraum

Diese Definition einer nachhaltigen Entwicklung ergibt sich aus der Anerkennung des intergenerativen Gerechtigkeitsgrundsatzes, nach dem jede Generation darüber entscheiden können muss, welche Güter sie wie herstellt und wie sie diese gerecht verteilt. Die Veränderung des Klimas, die Zerstörung der Ozonschicht, die Vergiftung der Böden, ausgestorbene Arten, ausgebeutete Rohstoff- und Energiequellen schränken diese Freiheit unzulässig ein, da die negativen Veränderungen nicht in akzeptablen Zeitspannen rückgängig gemacht werden können. Da die natürlichen Lebensgrundlagen eine notwendige Bedingung (Voraussetzung) für das menschliche Leben und Wirtschaften darstellen, ist ihre Zerstörung inakzeptabel. Diese Position hat das Bundesumweltministerium bereits im Jahr 1998 vertreten, als es in seinem Entwurf eines umweltpolitischen Schwerpunktprogramms formulierte:

„Dabei kommt der ökologischen Dimension – und damit auch der Umweltpolitik – eine Schlüsselrolle zu, denn die natürlichen Lebensgrundlagen begrenzen die Umsetzungsmöglichkeiten anderer Ziele (Umwelt als limitierender Faktor). Die natürlichen Voraussetzungen des Lebens auf der Erde sind nicht verhandelbar“ (BMU 1998/04: 10).

Stetiges Wirtschaftswachstum oder Entwicklung

Durch welche Art von wirtschaftlicher Entwicklung werden nun die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung am besten erreicht? Wirtschaftliches Wachstum wurde von der neoklassischen Ökonomie unter anderem dadurch legitimiert, dass die Steigerung der Einkommen die Menschen immer glücklicher mache. Schon aus diesem Grund sei Wachstum als eins der wichtigsten ökonomischen Ziele anzusehen. Diese Aussage muss heute differenzierter erfolgen. Denn seit den 1970er Jahren liegen zahlreiche empirische Untersuchungen vor, nach denen wir den Zusammenhang von Einkommen (Wohlstand) und Zufriedenheit wie folgt beschreiben können:

(1) Sehr arme Menschen, jene, die ihre Grundbedürfnisse nur unzureichend befriedigen können, werden mit steigenden Einkommen in der Regel zufriedener und tendenziell glücklicher. Das bedeutet, dass es keine global nachhaltige Entwicklung ohne wirtschaftliche Entwicklung in den armen Ländern der Welt geben wird. Das schließt für die Entwicklungsländer eine deutliche Erhöhung der materiellen Produktion mit ein. Eine Sicherstellung der Grundbedürfnisse für eine bis 2050 auf 9 Mrd. Menschen angewachsene Welt nur durch Umverteilung ist eine Illusion. Hierfür gibt es in den Industrieländern keinerlei Akzeptanz.(2)

(2) Sind die Grundbedürfnisse erfüllt, steigt das Glücksgefühl nicht mehr entsprechend dem Einkommen (die Grenze wird mit etwa 10.000 U$ Jahreseinkommen angegeben), ja es kann sogar dazu kommen, dass eine materielle Verbesserung mit einem Absinken des Glücksgefühls einhergeht. So empfanden die Westdeutschen im Jahr 2004 trotz gestiegener Einkommen eine deutlich niedrigere Lebenszufriedenheit als im Jahr 1984. Viel entscheidender für die Zufriedenheit werden dann Beruf, sozialen Kontakte und Anerkennung (Partnerschaften, Familie, Freunde). Eine ganz zentrale Rolle spielt z.B. die Erwerbsarbeit. Menschen die arbeitslos werden sind extrem unzufrieden, unabhängig von der Höhe der staatlichen Transferzahlungen.

Dass oberhalb des Levels, bei dem die Grundbedürfnissen befriedigt sind, materielle Dinge nur wenig Einfluss auf das Zufriedenheitsgefühl haben, liegt u. a. daran, dass Menschen sich nur kurzfristig über sie freuen können. Sie gewöhnen sich schlicht daran, während Freunde und erfüllter Beruf ständig neue Impulse bieten. Diese Erkenntnisse müssten eigentlich die Gedankengebäude der Ökonomie revolutionieren, bislang werden aber die überholten Theorien weiter gelehrt (Heuser/Jungbluth 2007/07: 34).

Was ein hohes stetiges wirtschaftliches Wachstum für Folgen haben kann, zeigt das Beispiel China, das seit Anfang der neunziger Jahre hohe, teilweise zweistellige Wachstumsraten aufzuweisen hat. Nach Angaben des stellvertretenden Ministers für Umwelt Pan Yue sind u. a. folgende Umweltprobleme festzustellen:

(1) Die für Landwirtschaft und weitere Siedlungsfläche nutzbare Fläche hat sich aufgrund des Wachstums der Wüsten und Siedlungsflächen in den letzten 50 Jahren halbiert,

(2) auf einem Drittel des chinesischen Territoriums geht saurer Regen nieder,

(3) die Hälfte des Wassers der sieben größten Flüsse ist völlig unbrauchbar und ein Viertel der Bürger Chinas hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser,

(4) ein Drittel der Einwohner von Städten muss stark schadstoffbelastete Luft atmen (z.B. sind in Peking 70 bis 80 Prozent aller tödlichen Krebserkrankungen umweltbedingt. Lungenkrebs ist die häufigste Todesursache),

(5) mehr als 80 Prozent des Abfalls werden nicht umweltverträglich entsorgt und belasten damit die Umwelt,

(6) die Umweltbelastungen sorgen schon heute dafür, dass 8 bis 15 Prozent des BIP zu deren Beseitigung verwendet werden müssten.

Hinzu kommen die erheblichen Gesundheitskosten und das menschliche Leid. Pan Yue kommt zu folgendem Fazit:

„Die ökologisch belasteten Gebiete können schon jetzt ihre Bewohner nicht mehr verkraften. Deshalb müssen wir in Zukunft (…) rund 186 Millionen Bürger umsiedeln. Die anderen (chinesischen) Provinzen können aber nur 33 Millionen aufnehmen. China wird also über 150 Millionen ökologische Migranten, ja womöglich sogar ökologische Flüchtlinge haben.“ (Yue 2005: 149).

Können ja müssen die Industriestaaten und sog. Schwellerländer daher auf weiteres wirtschaftliches Wachstum verzichten? Daly u.a. bejahen diese Frage und fordern eine Gleichgewichts-Ökonomie (Steady-State Economy), d. h. ein Wirtschaftssystem, das darauf ausgerichtet ist, eine konstante Ausstattung mit materiellen Gütern zu gewährleisten, die für ein „gutes Leben“ ausreicht (Daly 1991). Leider bleiben die Ökonomen,

die sich für eine Steady-State Economy aussprechen, die Antwort schuldig, wie ein derartiger „systemsprengender Transformationsprozess“ zu bewerkstelligen wäre. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stellt nicht nur die Summe der erzeugten Güter dar, sondern als Kehrseite auch die Summe des erzielten Volkseinkommens (Arbeitnehmereinkommen, Kapitaleinkommen und Gewinne) plus der Abschreibungen in einer Volkswirtschaft. Die Forderung, auf Wachstum zu verzichten wäre gleichbedeutend mit der Forderung, die gesamtwirtschaftlichen Einkommen einzufrieren. Diese Forderung genießt aber – selbst in den relativ wohlhabenden Industriestaaten – eine geringe Akzeptanz unter der großen Mehrheit der Bevölkerung. Auch von daher ist die Zielsetzung, eine Gleichgewichts-Ökonomie kurzfristig erreichen zu wollen, nicht sehr aussichtsreich, ganz zu schweigen von einer Reihe von ökonomischen Problemen. So ist bis heute – auch von Steady- State Ökonomen – nicht schlüssig erklärt worden, wie unser auf Wachstum aufgebautes Wirtschaftssystem so umzubauen wäre, dass eine Gleichgewichts-Ökonomie funktionieren könnte. Z.B. müssten die folgenden Fragen beantwortet werden: Wie soll in einer sozial-ökologischen Markt- oder Gemischtwirtschaft die Wachstumsrate des BIP bzw. das BNE festgelegt werden? Wie soll der Staat in einer Gemischtwirtschaft das BIP und damit das Volkseinkommen, die Nettoinvestition und Neuverschuldung konstant halten, d.h. Nachfrage- und Investitionssteigerungen verhindern? Wie soll ein hoher Beschäftigungsstand trotz weiterer Produktivitätssteigerungen erreicht werden und wie die Sozialensicherungssysteme trotz demografischen Wandels aufrechterhalten werden können?

Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung durch selektives Wachstum

Unstrittig ist in der ökologischen Ökonomie(3) und neuen Umweltökonomie die Auffassung, dass eine weitere wirtschaftliche Entwicklung nur im Rahmen des Umweltraumes erfolgen darf (Einhaltung der Grenzen des Umweltraumes, von anderen auch als „ökologische Leitplanken“ bezeichnet, Hinterberger 1996: 246). Da eine Strategie, die gesamtwirtschaftliche Wachstumsraten bewusst verhindern will, auf absehbare Zeit nicht als durchsetzbarer Ansatz gesehen wird, empfiehlt die neue Umweltökonomie das Konzept eines selektiven Wachstums (Eppler 1981: 147) oder einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung (andere Autoren nennen das „qualitatives Wachstum“, Majer 1984). Eine derartige Entwicklung soll erreicht werden, indem die Rahmenbedingungen mittels politisch-rechtlicher Instrumente geändert werden (Schaffung ökologischer Leitplanken).

Bei diesem Konzept geht es um die Initiierung eines Umstrukturierungsprozesses, bei dem zukunftsverträgliche Produkte, Verfahren und Strukturen nicht-nachhaltige Techniken und Produkte ersetzen. Hiernach würden die Grundelemente der sozial-ökologischen Marktwirtschaft nicht verändert werden, allerdings die sozial-ökologischen Leitplanken die ökonomische Entwicklung weit deutlicher beeinflussen als heute. Um die Grenzen des Umweltraumes bei dieser Entwicklung einhalten zu können, muss die folgende Nachhaltigkeitsformel für eine wirtschaftliche Entwicklung eingehalten werden:

Die Steigerung der Ressourcenproduktivität muss ständig größer als die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts sein.

Dabei drückt die Ressourcenproduktivität das Verhältnis von hergestellter Gütermenge zum Ressourceneinsatz (inkl. Schadstofffreisetzung) aus (z.B. BIP zu Primärenergieverbrauch oder BIP zu CO2 – Emissionen). Damit sagt die Entwicklung des Ressourcenverbrauchs etwas darüber aus, wie effizient eine Volkswirtschaft mit den natürlichen Ressourcen umgeht.

Die Einhaltung dieser Nachhaltigkeitsformel könnte das Statistische Bundesamt mittels der Umweltökonomischen Gesamtrechnung (UGR) überprüfen. Die neue Umweltökonomie empfiehlt einen Automatismus einzuführen, der dafür sorgt, dass bei Nichteinhaltung der Formel durch Umweltabgaben die Preise für Energie und Rohstoffe jährlich um z.B. real 5 Prozent erhöht werden, bis die Formel eingehalten wird und die in den Jahren zuvor überschrittenen Ressourcenverbrauche wieder ausgeglichen sind. Weizsäcker hat eine derartige Preiserhöhung im Zuge einer Ökologischen Steuerreform gefordert (Weizsäcker 1997: 164).

Für diese ökologische Umstrukturierung (Jänicke spricht von Modernisierung) der Volkswirtschaft reicht kein einzelnes Instrument oder eine Maßnahme aus. Wenn eine zukunftsverträgliche Wirtschaftsweise die Reduktion unserer Energie- und Stoffströme um 80-90 Prozent verlangt, hat nur die Ausschöpfung verschiedener Strategien Aussicht auf Erfolg (Schmidt-Bleek 1994, Deutscher Bundestag 2002/07). Hierbei sind folgende, weithin bekannte Strategiepfade einer nachhaltigen Entwicklung (Ökonomie) konsequent umzusetzen(4)

(1) Effizienzstrategie: Vorhandene Produkte werden ressourceneffizienter (inkl. schadstoffärmer) gestaltet. Leitziel ist, die Ressourceneffizienz um den Faktor 10 zu steigern (z.B. „1-Liter-Auto“).

(2) Konsistenzstrategie (auch als Substitutionsstrategie bezeichnet): Hierbei werden neue zukunftsfähige Produkte entwickelt (z.B. erneuerbare Energieträger statt Öl-Heizung).

(3) Suffizienzstrategie: Neue Lebensstile (Dematerialisierung der Wirtschaft, neue Konsummuster wie „gut leben statt viel haben“) und strukturverändernde Maßnahmen (Leitidee: „soviel internationaler Warenaustausch wie nötig, soviel Regionalisierung wie möglich“) sollen entwickelt und allmählich umgesetzt werden.

Die oft zu beobachtende Debatte über Effizienz versus Konsistenz oder versus Suffizienz zielt also zu kurz (zu den Problemen und Grenzen der Strategiepfade s. Rogall 2008: Kap. 4.3).

Wie ist ein selektives Wachstum zu erreichen?

Viele Umweltpolitiker und -wissenschaftler hoffen, dass alle Wirtschaftsakteure durch Aufklärung und Bewusstseinsbildung erkennen, dass die Übernutzung der Natur, z.B. die Klimaerwärmung die Lebensgrundlagen von Milliarden Menschen und anderen Lebewesen zerstören wird, und sie sich deshalb z.B. in ihrem Energieverbrauch bewusst einschränken würden. Dem widersprechen jedoch die Erkenntnisse der Umweltökonomie, wonach sich Menschen auf Grund von sozial-ökonomischen Faktoren (Externalisierung von Umweltkosten, öffentliche-Güter-Problematik usw.) nur schwer dauerhaft nachhaltig verhalten können.

Durch die Externalisierung von Umweltkosten senden die Produkte falsche Preissignale. Konsumenten und Produzenten befinden sich im Gefangenendilemma (das Klima erwärmt sich nicht langsamer, wenn ich allein auf Flugreisen verzichte). Menschen verhalten sich bei der Auswahl von Gütern in ihrer Mehrheit oft zweckrational, d.h. wenn eine Öl-Heizung Wärme betriebswirtschaftlich preiswerter zur Verfügung stellen kann als erneuerbare Energien (da die Folgekosten der Klimaveränderung nicht im Öl-Preis enthalten sind), werden die meisten Menschen die Öl-Heizung wählen. Diesen sozial- ökonomischen Faktoren kann sich kaum jemand vollständig entziehen. Die Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen sind unter ethischen Gesichtspunkten traurig aber unwiderlegbar: Ohne eine Änderung der Rahmenbedingungen mittels politisch-rechtlicher Instrumente wird es keine nachhaltige Entwicklung geben.

Die Erkenntnisse der Umweltökonomie wurden in den 1990er Jahren durch zwei große Untersuchungen empirisch bestätigt. Deren Ergebnisse zeigten, dass sich hohes Umweltbewusstsein und umweltschädliches Verhalten keinesfalls ausschließen. Umweltbewusste verfügen im Durchschnitt über eine wesentlich höhere Ausbildung als die weniger Umweltbewussten, hierdurch verfügen sie in der Regel über besser bezahlte Berufe. Zwar trennen sie sorgfältiger ihren Müll als die weniger Umweltbewussten und kaufen überdurchschnittlich viele Mehrwegflaschen, ihr höheres Einkommen führt jedoch auch zu größeren Wohnungen und Pkws sowie längeren und häufigeren Flugreisen. Dies kompensiert meist ihre Bemühungen, sich umweltfreundlicher zu verhalten (Kulke 1993; Bodenstein 1998). Dieser Unterschied zwischen Denken und Handeln wird auch deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass der Energieverbrauch der Haushalte für Wohnzwecke zwischen 1995 und 2005 um weitere 3,5 Prozent gestiegen ist (UBA 2006/11: 1), obgleich Zweidrittel große Sorge über die künftige Umweltsituation äußern. Eine große Mehrheit von 70 Prozent aller Deutschen vertritt die Ansicht: „dass die Bundesregierung mehr für den Umweltschutz tun soll“ (ganze 2 Prozent fordern, das sie weniger tun soll, BMU 2006/11: 41). Die Mehrheit der Bevölkerung plädiert dafür, „dass die Politik mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln für eine deutliche Verringerung von klimaschädlichen Gasen zu sorgen hat, und zwar vor allem mit Vorschriften und Förderprogrammen.“ (BMU 2006/11: 42).

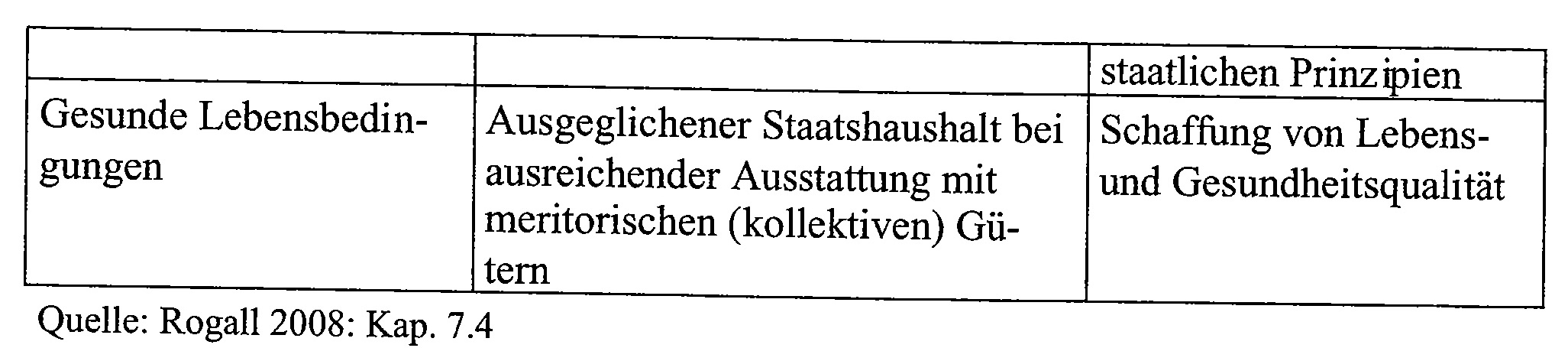

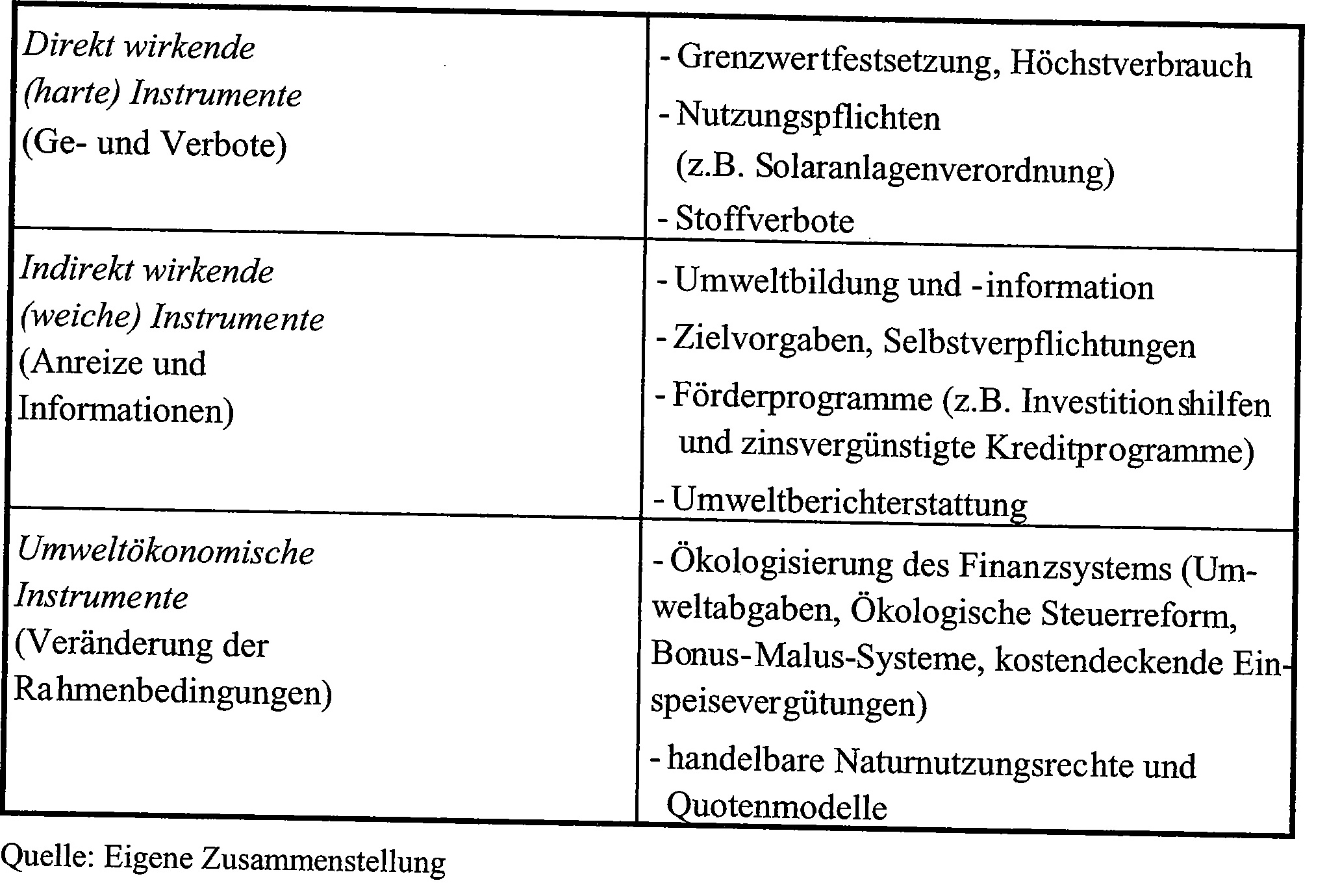

Aus diesen und anderen empirischen Daten zieht die neue Umweltökonomie den Schluss, dass sich die Mehrheit der deutschen Bevölkerung Umweltmaßnahmen wünscht, die für alle Wirtschaftsakteure gelten, weil sie bei individuellen Maßnahmen nicht sicher sein können, dass sich die Mehrheit gleichermaßen umweltfreundlich verhält (Problem des Gefangenendilemmas). Die Bevölkerung verhält sich an dieser Stelle viel rationaler, als die Mehrzahl der Politiker dies wahrhaben will. Eine Erfolg versprechende Strategie für eine nachhaltige Entwicklung beschränkt sich also nicht allein auf eine Bewusstseinsbildung der Menschen, sie besteht vielmehr in der schrittweisen Umgestaltung der Rahmenbedingungen für Produzenten und Konsumenten, so dass eine ökologische Modernisierung der Volkswirtschaft zum Eigeninteresse aller Akteure wird. Gelingt diese Strategie der Einführung von politisch-rechtlichen Instrumenten,

können auch die Strategiepfade einer nachhaltigen Entwicklung umgesetzt werden. Diese Aussagen gelten auch für die Unternehmen. Sie haben in ihrer überwiegenden Mehrzahl bislang keine nachhaltige Umweltschutzpolitik betrieben. Zwar haben einzelne Unternehmen – z.B. im Rahmen von Öko-Audits – beispielgebende Verbesserungen in ihren Produktionsmethoden durchgeführt, auf Grund falscher Rahmenbedingungen entwickeln sie aber nur selten wirklich nachhaltige Produkte. So produziert z. B. kein Automobilkonzern ein 1- bzw. 2-J,iter-Auto, vielmehr haben „Saurier-Fahrzeuge“ mit 500 PS immer noch ein größeres Prestige.

Übersicht 2: Umweltpolitisches Instrumentarium

Potentiale einer ökologischen Umstrukturierung der Volkswirtschaft

Die Behauptung, Umweltschutz koste nichts sondern spare durch die Senkung der externen Kosten per Saldo Geld ein, ist etwas undifferenziert, aber im Prinzip richtig auch wenn ein mathematischer Beweis aufgrund der bekannten Monetarisierungsprobleme (was kostet eine ausgestorbene Rotkehlchenart?) kaum erfolgen kann. Ökologische Ökonomen sehen Umweltschutzmaßnahmen als volkswirtschaftliche Investitionen an, die auch Geld (Kapital) kosten, ohne die gleichwohl keine Volkswirtschaft dauerhaft existieren kann.

Um zu ermessen, welche Auswirkungen verstärkte Umweltinvestitionen im Sinne eines ökologischen Umbaus der Volkswirtschaft auf die Zielgrößen Beschäftigung und Bedürfnisbefriedigung haben, ist es wichtig zu verstehen, dass eine Zunahme von Ausgaben (z.B. der Bau einer Solaranlage) nicht allein als Kosten anzusehen ist, sondern volkswirtschaftlich zugleich immer eine Steigerung von Einkommen darstellt (die Ausgaben von einem Wirtschaftsakteur z.B. einem „Häuslebauer“ sind immer die Einnahmen von einem anderen, z.B. einem Handwerker). Vorausgesetzt die anderen Ausgaben bleiben konstant, steigen also mit wachsenden Ausgaben für Umwelttechniken auch die Einkommen. Das nennt man wirtschaftliches Wachstum. Übersteigt dieses Wachstum die Produktivitätssteigerungen entsteht hierdurch zusätzliche Beschäftigung. Das ist in Deutschland seit einigen Jahren der Fall.

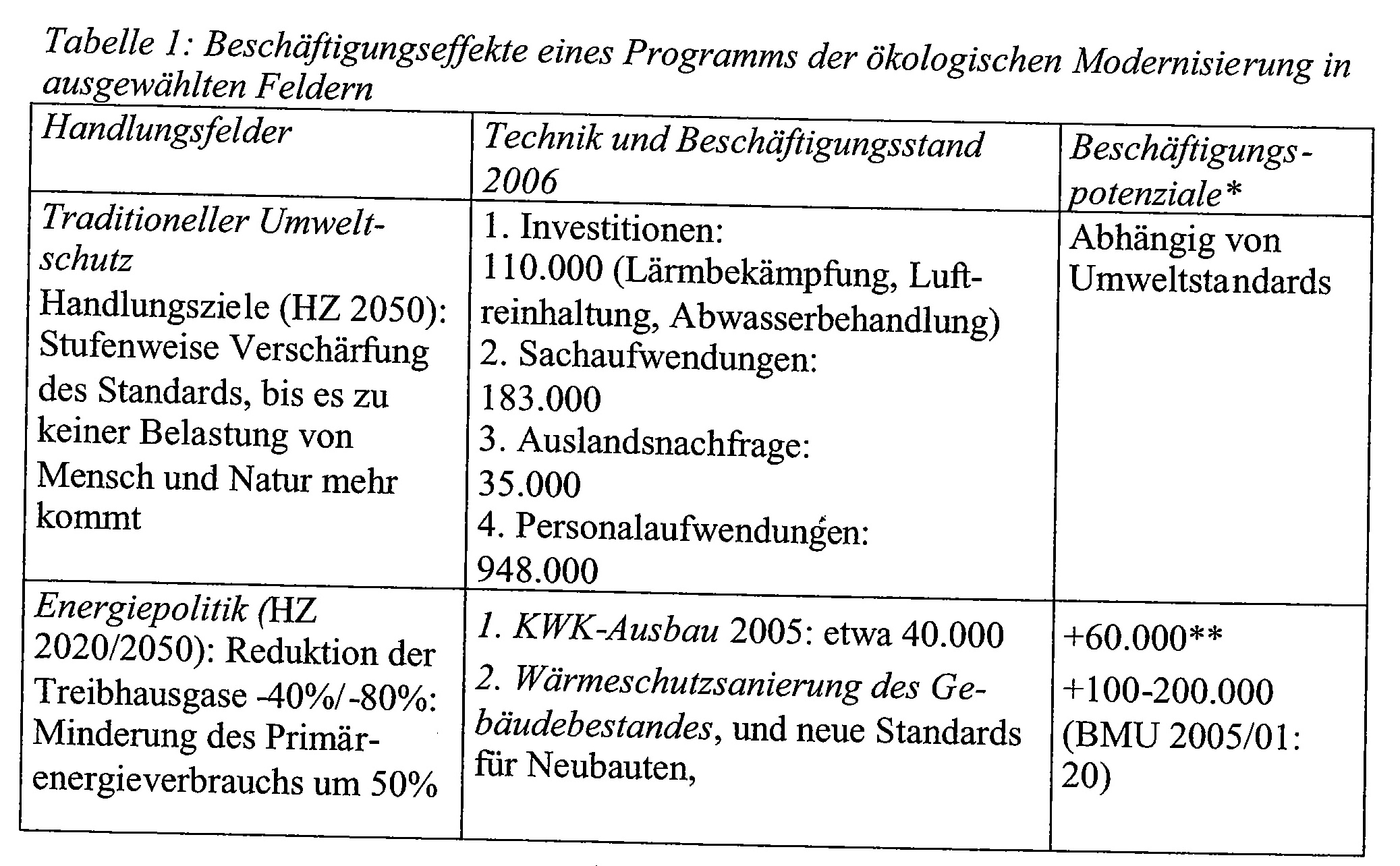

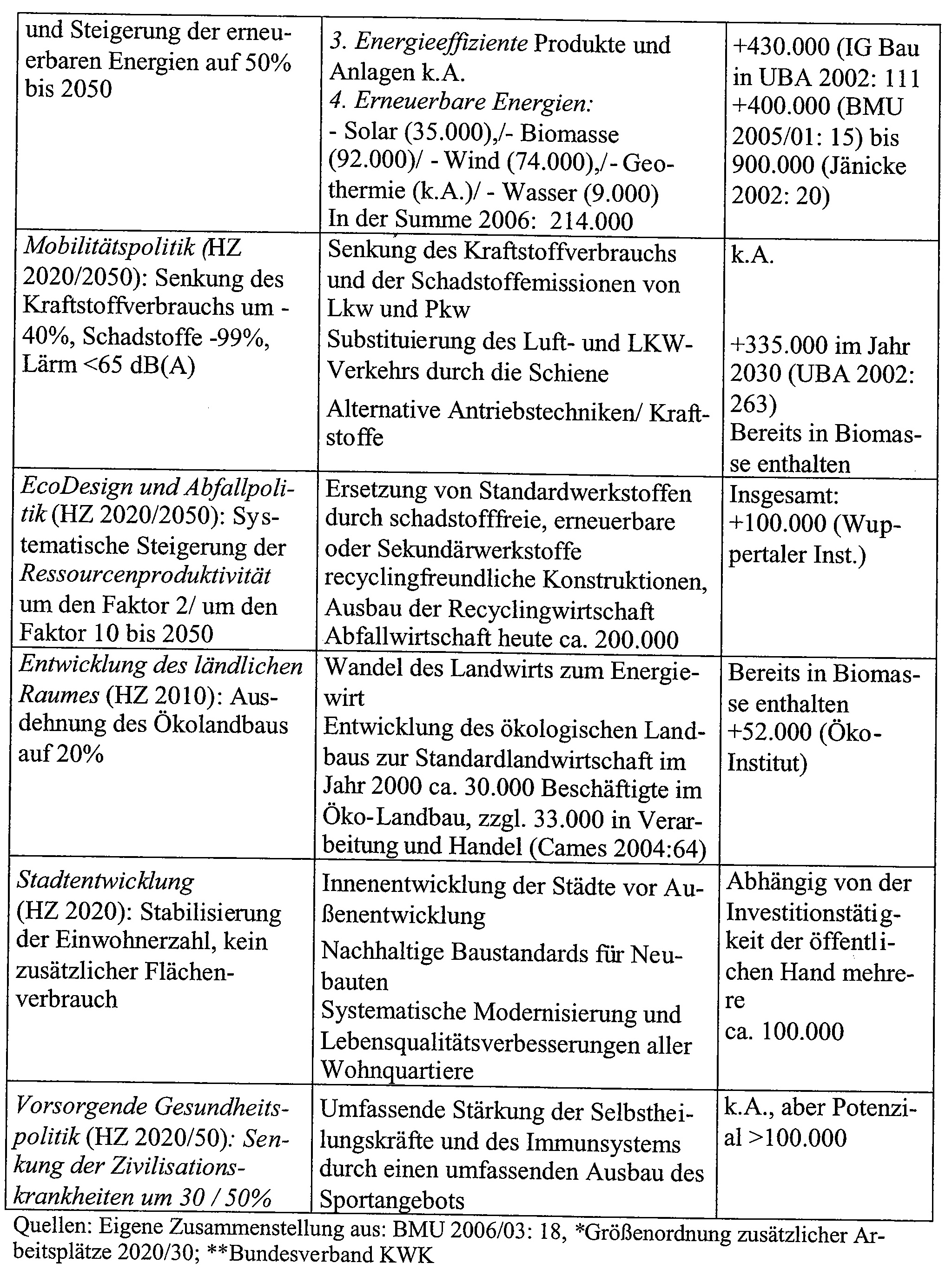

Mit der modernen Umweltschutzgesetzgebung ist der Umweltschutzsektor zu einem der wichtigsten Beschäftigungsfelder in Deutschland geworden. Heute sind etwa 1,5 Mio. Menschen im Umweltschutzsektor beschäftigt (BMU 2006/03: 18). An diese „Erfolgsstory“ könnte angeknüpft und ein zunächst auf 20 Jahre konzipiertes „Programm der ökologischen Modernisierung“ durchgeführt werden. Dabei ginge es um die systematische ökologische Umstrukturierung der Wirtschaft mit dem Ziel, nachhaltige Produkte und Verfahren zu entwickeln, die die Grundbedürfnisse der Menschen befriedigen können, und deren Einsatz sich durch den geringeren Ressourcenverbrauch langfristig z. T. selbst finanziert (z.B. Heizöl durch Solaranlage). Um dieses Ziel zu erreichen, sollte ein Mix aus umweltpolitischen Instrumenten eingesetzt werden.

Aus Platzgründen wird im Folgenden statt einer ausführlichen Beschreibung des Programms eine Übersicht geboten (ausführlich siehe Jänicke 2002, Rogall 2004: 192 und Rogall 2006: 409).(5)

Fazit

Der Beitrag hat die Erkenntnisse der ökologischen Ökonomie und neuen Umweltökonomie zusammengefasst, die zeigen, dass Umweltschutz und wirtschaftliche Entwicklung (im Sinne eines selektiven Wachstums) einander bedingen. Ohne sie wird es keine dauerhafte Entwicklung auf der Erde geben. Funktionieren kann eine derartige nachhaltige Entwicklung nur wenn das heutige Wachstumsparadigma durch das Ziel eines selektiven Wachstums im Rahmen des Umweltraumes ersetzt wird.

Nachhaltigkeitsstrategien, die dieses Ziel allein durch ein umweltbewussteres Verhalten der Konsumenten erreichen wollen zielen zu kurz. Die sozial-ökonomischen Faktoren (Externalisierung, Gefangendilemma u.v.a.m.) verhindern eine individuelle nachhaltige Verhaltensweise. An diesem Marktversagen wird sich mittelfristig nichts ändern. Eine zukunftsfähige Gesellschaft kann daher keine reine Marktwirtschaft sein, sondern nur eine sozial-ökologische Markt- oder Gemischtwirtschaft, in der die demokratischen Entscheidungsträger politisch-rechtliche Instrumente im Sinne von ökologischen Leitplanken einführen. In der Folge würden nicht nur die Grenzen der Natur respektiert sondern auch die wichtigen ökonomischen Ziele Beschäftigung und Bedürfnisbefriedigung positiv beeinflusst.

* Der Artikel basiert auf der 2. Aufl. des Buches Rogall, H. (2008): Ökologische Ökonomie -Neue Umweltökonomie, Wiesbaden, das im April 2008 beim VS Verlag Wiesbaden erscheinen wird, alle Quellen die in dem Artikel nicht aufgeführt sind, finden sich dort.

1 Über die Grundlagen einer neuen Umweltökonomie wird seit Ende der 90er Jahre im Zuge der Diskussion um den Beitrag der Ökonomie für eine nachhaltige Entwicklung an der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin (FHW) diskutiert. Sie versteht sich als Unterschule der ökologischen Ökonomie. Dabei sprechen wir immer dann von neuer Umweltökonomie, wenn es sich um unsere eigenen Positionen handelt, die von der Mehrheitsmeinung der ökologischen Ökonomie abweicht (s. Rogall 2008, Kap. 4).

2 Die Argumentation muss hier aus Platzgründen sehr Holzschnittartig erfolgen, ohne eine gerechtere Verteilung des globalen Wohlstandes (z.B. über gerechtere Preise) wird es keine zukunftsfähige Entwicklung geben, das gilt allerdings auch für die Forderung nach einer schnellstmöglichen Dämpfung des Bevölkerungswachstums.

3 Die ökologische Ökonomie (andere Autoren sprechen von Ökonomik) ist in den 1980er Jahren aus der Kritik an der neoklassischen Umweltökonomie entstanden, sie fühlt sich einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet (vgl. Bartmann 1996 und Rogall 2002 und 2008).

4 Die Unterteilung erfolgt aus didaktischen Gründen, in der Realität ergibt sich natürlich eine Reihe von Überschneidungen, z.B. unterstützen Vertreter der Effizienzstrategie auch Techniken der Konsistenzstrategie wie umgekehrt Vertreter der Konsistenzstrategie Effizenzstrategien unterstützen. Auch kann z.B. die verstärkte Nutzung des Fahrrads als ein Teil der Konsistenz- wie der Suffizienzstrategie angesehen werden.

5 Die ökologischen Handlungsziele für 2020 und 2050 werden vorangestellt (die Reduktionsziele beziehen sich immer auf das Basisjahr 1990), gefolgt von den empfohlenen Techniken und den möglichen Beschäftigungswirkungen. Den Zahlenangaben liegen Studien zu Grunde, die teilweise unterschiedliche Abgrenzungen verwenden, manchmal den Saldo zwischen Arbeitsplatzschaffung und Abbau und manchmal nur den reinen positiven Effekt angeben. Weiterhin handelt es sich um Szenarios, bei denen von optimalen politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen ausgegangen wird. Damit können die Angaben nur die potenziellen Größenordnungen wiedergeben und dürfen nicht einfach addiert werden. Immerhin könnten bei konsequenter Anwendung deutlich über eine Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden. Ein Teil der Investitionskosten könnte durch die eingesparten natürlichen Ressourcen finanziert werden, der andere Teil bedeutet eine Umstrukturierung des Warenkorbes.

Literatur

Abgeordnetenhaus von Berlin (2006): Lokale Agenda 21 – Berlin zukunftsfähig gestalten, Broschüre, Berlin.

BMU (1998/04): Entwurf eines umweltpolitischen Schwerpunktprogramms, Broschüre. BMU (2005/O1): Umwelt und Beschäftigung, Broschüre.

BMU (2006/03): Wirtschaftssektor Umwelt, Broschüre, Berlin.

BMU (2006/11): Umweltbewusstsein in Deutschland 2006, Broschüre Berlin.

Bodenstein, G.; Elbers, H.; Spiller, A.; Zuhlsdorf, A. (1998): Umweltschützer als Zielgruppe des ökologischen Innovationsmarketings – Ergebnisse einer Befragung von BUND-Mitgliedern, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der UNI Duisburg Nr. 246, Duisburg.

Daly, H. (1991): Steady-State Economics, 2. Auflage, San Francisco.

Daly, H. (1999): Wirtschaft jenseits vom Wachstum -Die Volkswirtschaftslehre nachhaltiger Entwicklung, Salzburg, München, original: Beyond Growth, The Economics of sustainable Develpoment, Boston 1996.

Deutscher Bundestag (2002/07): Endbericht der Enquete -Kommission Nachhaltige Energieversorgung unter den Bedingungen der Globalisierung und der Liberalisierung, BT-Drs. 14/9400 vom 7.7.2002.

Eppler, E. (1981): Wege aus der Gefahr, Reinbek.

Hauff, V. (Hrsg.): Unsere gemeinsame Zukunft – Der Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, Greven 1987; Originaltitel: World Commission on Environment and Development: Our common future.

Heuser, U.J,• Jungbluth, R. (2007): Schneller? Reicher? Glücklicher! in: Die Zeit Nr. 28, 5.7.2007: 21. Hinterberger, F.; Luks, F.; Stewen, M. (1996): Ökologische Wirtschaftspolitik – Zwischen Ökodiktatur und Umweltkatastrophe, Berlin.

Jänicke, M; Volkery, A. (2002): Agenda 2002 ff – Perspektiven und Zielvorgaben nachhaltiger Entwicklung für die nächste Legislaturperiode., Kurzgutachten für die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Heinrich-Böll-Stiftung.

Kulke, U.: Sind wir im Umweltschutz nur Maulhelden?, in: Natur 3/1993.

Majer, H. (1984): Qualitatives Wachstum. Eine Einführung in Konzeption der Lebensqualität, Frankfurta.M.

Majer, H. (1999): Wachstum aus der Sicht der ökologischen Ökonomie, in: Jahrbuch Ökologische Ökonomik, Marburg, S. 320 ff.

Rogall, H. (2002): Neue Umweltökonomie – Ökologische Ökonomie, Opladen.

Rogall, K(2003): Akteure der nachhaltigen Entwicklung, München.

Rogall, H. (2004): Ökonomie der Nachhaltigkeit – Handlungsfelder für Politik und Wirtschaft, Wies-baden.

Rogall, H. (2006): Volkswirtschaftslehre für Sozialwissenschaftler – eine Einführung, Wiesbaden. Rogall, H. (2008): Ökologische Ökonomie – Neue Umweltökonomie, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2. Auflage, erscheint im April 2008 beim VS Verlag Wiesbaden.

Schmidt-Bleek, F. (1994): Wie viel Umwelt braucht der Mensch? MIPS – das Maß für ökologisches Wirtschaften, Berlin, Basel, Boston.

Stern, N. (2006): Stern Review – Der wirtschaftliche Aspekt des Klimawandels, Zusammenfassung: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2006/11/2006-11-24wirtschaftliche-folgen des-klimawandels.html.

UBA- Umweltbundesamt (2006/11): wie private Haushalte die Umwelt nutzen – höherer Energieverbrauch trotz Effizienzsteigerung, Papier. http://www.destatis.de/jetspeed/portaUcros/Sitesldesta–

tis/Internet/DE/Presse/pk/2006/LJGR/UBA-Hintergrundpapier,property=f le.pdf. UBA-Umweltbundesamt (2002): Nachhaltige Entwicklung in Deutschland, Berlin.

Weizsäcker, E. U. v (1997): Erdpolitik, 5. Auflage, Darmstadt.

Yue, P. (2005): Das Wunder ist bald zu Ende, Interview in: Der Spiegel 10/2005.