Frieden und Demokratie

Kriegsbeteiligung als Symptom für Demokratieschwäche. In: vorgänge Nr. 223 (3/2018), S. 131-141

Eng verwandt mit der „Theorie des gerechten Krieges“ (s. vorgänge Nr. 218) ist die Behauptung eines demokratischen Friedens. Doch wie steht es um die Empirie der angeblich friedvollen (westlichen) Demokratien? Andreas Fisahn rekonstruiert zunächst die Ursprünge des Theorems, stellt dem eine Bestandsaufnahme jener Kriege gegenüber, in die die westlichen Demokratien nach 1946 verwickelt waren, und setzt sich abschließend mit den ideologischen Absichten und Verkehrungen des Begriffs auseinander.

1. Theorie des demokratischen Friedens

Die Friedensdividende nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion scheint verbraucht. Die USA drängen die Nato-Staaten, endlich wieder 2 % ihres Etats für Rüstung auszugeben. Die Rüstungsausgaben steigen, so das Friedensforschungsinstitut SIPRI, im Mittleren Osten, in Afrika südlich der Sahara, in Südamerika, Zentral-, Süd- und Ostasien sowie in West- und Mitteleuropa wieder an.[1] Demokratie wurde zum Vorwand, um Krieg zu rechtfertigen, etwa in Syrien oder in Libyen, womit die Verpflichtungen der UNO-Charta uminterpretiert wurden. Demokratie wird zu einer wirkmächtigen Apologie, um Kriege zu rechtfertigen und um sich selbst Friedfertigkeit zu attestieren. Das bringt Katrin Kinzelbach etwas naiv so auf den Punkt: „Die Geschichte lehrt uns, dass individuelle Rechte, gesellschaftlicher und zwischenstaatlicher Frieden am besten von Demokratien geschützt werden. Von dieser Einsicht sollte Deutschland nicht abrücken.“[2] Sie plädiert deshalb für eine bundesdeutsche Demokratieförderung im Rest der Welt. Holger Nehring formuliert in seinem Tagungsbericht zur Konferenz „Frieden durch Demokratie“ vorsichtiger: „Dass Frieden und Demokratie aufeinander bezogen sind, zählt zu einer der Grundüberzeugungen des politischen Liberalismus, wenn nicht sogar der gesamten (internationalen) Politik im 20. Jahrhundert.“[3] Zu diesem Bezug hat sich eine ganze Ideologiefabrik gebildet, eine Schule des „demokratischen Friedens“, deren Publikationen[4] ganze Regalwände füllen, ohne dass der Erkenntnisgewinn weit über den des angeblichen Urvaters der Theorie sonderlich hinaus ginge.

Als Urvater wird Immanuel Kant gehandelt, der – obwohl deutlich älter als Marx – im herrschenden Diskurs keineswegs auf die Müllhalde der Geschichte gewünscht wird. Kant formulierte in seiner Schrift zum „ewigen Frieden“: „Nun hat aber die republikanische Verfassung, außer der Lauterkeit ihres Ursprungs, aus dem reinen Quell des Rechtsbegriffs entsprungen zu sein, noch die Aussicht in die gewünschte Folge, nämlich den ewigen Frieden.“ Deshalb solle „die bürgerliche Verfassung in jedem Staate republikanisch sein.“[5] Wenn man genauer hinschaut, findet man die nämliche Auffassung schon beim Baron de Montesquieu. Der schrieb:

„Es widerspricht der Natur der Sache, dass bei föderativem Staatsaufbau ein konföderierter Staat einen anderen erobert. … Es widerspricht noch mehr der Natur der Sache, dass eine demokratische Republik Städte erobert, die nicht in den Kreis der Demokratie einbezogen werden können. … Wenn eine Demokratie ein Volk erobert, um es als unterworfenes zu regieren, setzt sie ihre eigene Freiheit aufs Spiel. Sie muss nämlich ihren Beamten, die sich in den eroberten Staat schickt, eine zu große Macht anvertrauen.“[6]

Montesquieu spricht von demokratischer Republik. Kant verwahrt sich – vermutlich unter dem Eindruck des französischen Wohlfahrtsausschusses – explizit dagegen und grenzt die Republik von der Demokratie ab. Den Unterschied macht für ihn die Gewaltentrennung. In der Republik sind gesetzgebende und ausführende Gewalt getrennt, in der Demokratie ist das Volk nicht nur Gesetzgeber, sondern auch Vollzugsorgan. In einer Republik dagegen müsse die Zahl der Herrscher klein, die Repräsentation aber groß sein – die Demokratie bezeichnet er als Despotismus.[7] Kurz: die Republik ist für ihn eine monarchische oder aristokratische Regierung mit einem gewählten, gesetzgebenden Parlament.

2. Empirie und Einschränkung des Theorems

Nimmt man diese Definition, kommt man schon beim Ersten Weltkrieg in eine empirische Bredouille. Das Kaiserreich war eine parlamentarische Monarchie, jedenfalls musste der Reichstag dem Haushalt, also auch dem Militärhaushalt zustimmen – was er auch tat. Das deutsche Kaiserreich war in der Definition Kants eine Republik, die nicht nur einen Krieg anfing, sondern ihn auch gegen andere Republiken (die französische, englische und US-amerikanische) führte.

Die liberale Grundüberzeugung vom demokratischen Frieden konnte das nicht erschüttern. Man ging hin und definierte die Republik anders, nämlich – man ahnt es – nach dem Vorbild der parlamentarischen Systeme in Europa und Nordamerika. Rummel, einer der wichtigen Vertreter des „demokratischen Friedens”, verwendet ‚Republik‘ und ‚Demokratie‘ synonym und definiert letztere so: “By democracy is meant liberal democracy, where those who hold power are elected in competitive elections with a secret ballot and wide franchise (loosely understood as including at least 2/3rds of adult males); where there is freedom of speech, religion, and organization; and a constitutional framework of law to which the government is subordinate and that guarantees equal rights.”[8] Dann war das deutsche Kaiserreich natürlich keine Demokratie, der Kaiser und die Regierung wurden nicht gewählt.

Empirisch überzeugend ist die These von der Friedfertigkeit parlamentarischer Systeme allerdings immer noch nicht. Die älteste, die US-amerikanische Demokratie, startete mit einem Völkermord an den nordamerikanischen Indianern, d.h. sie führte einen Vernichtungskrieg gegen diese Völker. Nach dem zweiten Weltkrieg intervenierten die USA militärisch in Korea, Kuba, Vietnam, Nicaragua, Grenada, Irak, Sudan, Angola und Jugoslawien und beteiligten sich in vielen weiteren Fällen militärisch in der ein oder anderen Form am „Regime-Change“ oder an einer „Dictatorship-Protection“. All das waren Interventions- oder Angriffskriege, keineswegs Verteidigungskriege, die bei der Diskussion des demokratischen Friedens sicher anders zu beurteilen wären. Und die europäischen Demokratien sind keineswegs besser (s. Abbildung 1).

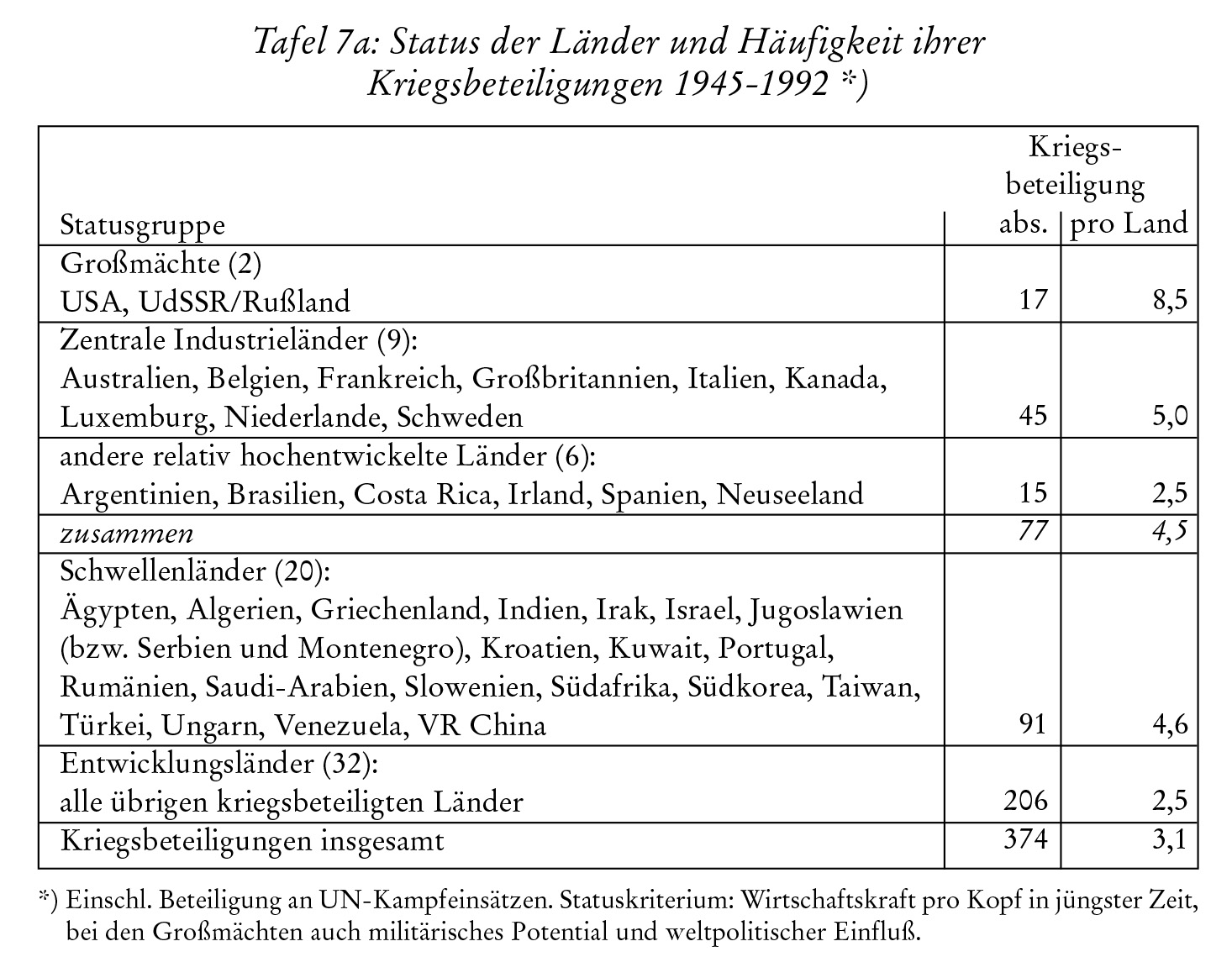

Es lässt sich schlicht nicht leugnen, dass auch „westliche“ parlamentarische Systeme nach 1945 weltweit an Kriegen beteiligt waren. Gantzel zählt für die „relativ hoch entwickelten Industrieländer“ (von den USA bis Brasilien) eine durchschnittliche Beteiligung an 4,5 Kriegen zwischen 1945 und 1992 (s. Abbildung 2).[9]

Die Apologeten des demokratischen Friedens modifizierten ihre Argumentation daraufhin. Nida-Rümelin etwa führt aus: „Die Demokratie ist in der Tat eine Ordnung des zivilen Friedens, gesichert durch einen Konsens über sekundäre Regeln und durch die wechselseitige Zuschreibung von Autonomie und Kooperationsbereitschaft. Das gilt national, das gilt aber auch international. Wenn Kant mit seinem ersten Definitivartikel aus seiner Schrift Zum ewigen Frieden von 1795 Recht hat – und alles spricht bislang dafür – dann ist allein die Tatsache, dass Staaten, wie er sagt, republikanisch verfasst sind, eine Friedensgarantie. Und in der Tat haben noch nie zwei Demokratien gegeneinander Krieg geführt. Das zeigt die normativ-ethische Verfasstheit auch der außenpolitischen Praxis von Demokratien.“[10]

Der schon zitierte Rummel sekundiert: “What specifically has been uncovered or verified about democracy and violence? First, well established democracies do not make war on and rarely commit lesser violence against each other. … Second, the more two nations are democratic the less likely war or lesser violence between them. There is a scale of democraticness here, at one end of which are two undoubted democracies with no likelihood of war and virtually zero probability of lesser violence between them, and at the other end are those nations most undemocratic (the totalitarian ones) that have the greatest chance of war and other violence among themselves.“[11]

Kurz: Aus dem Satz „Demokratie führt zu Frieden“ wird die These: Demokratien führen „mit geringerer Wahrscheinlichkeit untereinander Krieg“.[12] Die Phrase „mit geringerer Wahrscheinlichkeit“ signalisiert: Auch davon gibt es Ausnahmen, etwa der Britisch-Amerikanische Krieg von 1812, der mit einer Kriegserklärung der USA begann; oder der erste und dritte pakistanisch-indische Krieg (1947-49, 1999), wobei die Situation der Demokratie in Pakistan zugegebenermaßen undurchsichtig war. Trotzdem ist der Befund äußerst dürftig – Luhmann würde sagen: kontingent. Der Verdacht liegt nahe, dass andere Faktoren (wie etwa der Systemgegensatz zwischen West und Ost) dazu führten, dass die westlichen Demokratien sich nicht gegenseitig angegriffen haben.

Abbildung 1: Liste der von europäischen Nationen geführten Kriege nach 1945

Abbildung 2: Status der Länder und Häufigkeit ihrer Kriegsbeteiligung 1945-1992*

(aus: Klaus Jürgen Gantzel, Über die Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg. Tendenzen, ursächliche Hintergründe, Perspektiven, S. 310 f.; abrufbar unter http://www.zeithistorische-forschungen.de/sites/ default/files/medien/material/gantzel_mge.pdf?language=en).

3. Die vollständige Gleichung

In Wahrheit wollen die Apologeten des „demokratischen Friedens“ auch etwas anderes beschwören. Sie unterschlagen nämlich einen Teil der Gleichung. Sie diskutieren die Gleichung: Demokratie = Frieden. Andere diskutieren den anderen Teil der Gleichung, der lautet: Marktwirtschaft = Demokratie. Udo di Fabio etwa formulierte die weit verbreitet These so: „Die Demokratie braucht die Marktwirtschaft, weil hier die Mittel für eine Gemeinschaft wachsen, auch um den Sozialstaat zu finanzieren. Eine solide Marktwirtschaft braucht aber auch den Rechtsstaat und die Demokratie.“[13] Beide Teile der Formel heißen dann: Marktwirtschaft = Demokratie; Demokratie = Frieden. Im Ergebnis ergibt sich folgerichtig: Kapitalismus = Frieden.

Geschulte Leninisten werden diese Gleichung empört zurückweisen. Für sie gilt die Gleichung: Kapitalismus = Imperialismus und Imperialismus = Krieg. Also: Kapitalismus = Krieg, oder umgekehrt: Frieden gibt es nur durch Sozialismus, wobei die Praxis der Sowjetunion und ihrer Bruderstaaten als Sozialismus definiert wurde.

Beide Gleichungen scheinen gleich ideologisch und gleich weit von der Empirie entfernt zu sein. Vielleicht sollte man es deshalb umgekehrt versuchen und fragen, ob die Prämissen richtig sind. Man kann erstens fragen, ob Kants Argument theoretisch einleuchtet und zweitens fragen, ob die parlamentarischen Systeme des Westens Republiken im Sinne Kants sind, oder ob sie es noch sind.

4. Kants Argumentation

Kants Argumentation war ziemlich schlicht, verglichen mit jener der „Theoretiker“ des „demokratischen Friedens“. Diese müssten ja erklären, warum parlamentarische Systeme über andere, undemokratische Staaten herfallen, aber untereinander friedlich sind. Sie erklären nur Letzteres mit einer Kultur der Verständigung und Kooperation.[14] Kant ist dagegen konkret und handfest. Die Republik, meint er, sei dadurch definiert, dass die Staatsbürger dem Krieg zustimmen müssen. Dabei sind die Staatsbürger auch diejenigen, welche die Lasten des Krieges tragen müssen, also Steuern, Einberufung zum Kriegsdienst, tote Angehörige, zerstörte Städte und Landschaften. Folglich würden sie sich hüten, dem Krieg zuzustimmen.

Kant schrieb schöner, aber auch komplizierter: „Wenn (wie es in dieser [republikanischen A.F.] Verfassung nicht anders sein kann) die Beistimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um zu beschließen, »ob Krieg sein solle, oder nicht«, so ist nichts natürlicher, als dass, da sie alle Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen müßten (als da sind: selbst zu fechten; die Kosten des Krieges aus ihrer eigenen Habe herzugeben; die Verwüstung, die er hinter sich läßt, kümmerlich zu verbessern; zum Übermaße des Übels endlich noch eine, den Frieden selbst verbitternde, nie (wegen naher immer neuer Kriege) zu tilgende Schuldenlast selbst zu übernehmen), sie sich sehr bedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen.“[15]

Kurz: das Volk ist nicht so dusselig, einem Krieg zuzustimmen, unter dem es selbst mehr oder weniger direkt leiden muss. Nun heißt es schon in „Die Jungfrau von Orleans“ von Schiller: „Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens“ – und in der Tat möchte man ja manchmal verzweifeln. Aber im Grundsatz kann man Kants Argument wohl zustimmen. Etwas dogmatistisch formuliert geht das Argument so: „Die Zustimmung zum Krieg widerspricht den objektiven Interessen der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung.“ Mittels der „objektiven Interessen“ kann man sich über manche Widersprüche hinwegretten, auch über die empirische Zustimmung zum oder die freiwillige Teilnahme am Krieg. Bevor wir aber anfangen, darüber nachzudenken, wie man denn die objektiven Interessen ermittelt, ist es einfacher auf die Empirie zu schauen. Und da sieht es – jedenfalls mit Blick auf Deutschland – bekanntlich gar nicht so schlecht aus mit der empirischen Bestätigung von Kants Annahme.

Einige Beispiele: Das Portal „Statista“ kam in einer Studie aus dem Jahr 2011 zu dem Ergebnis, dass 59% der Deutschen den Bundeswehreinsatz in Afghanistan ablehnen und nur 37 % zustimmen.[16] Die Zeit schreibt: „Eine Mehrheit von 55 Prozent der Deutschen ist für den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Das ergab eine INSA-Umfrage für die ‚Bild’-Zeitung. Nur jeder fünfte Befragte ist für den Verbleib der deutschen Soldaten in Afghanistan.“[17] – weder INSA noch der Bild dürfte das in den Kram gepasst haben.

Der Freitag berichtet: Eine deutliche Mehrheit der Deutschen ist gegen zusätzliche Bundeswehr-Einsätze im Ausland. Nur 18 Prozent der Bürger vertreten die Meinung, Deutschland solle „in der Welt größeres militärisches Engagement zeigen“. 78 Prozent und damit fast vier Fünftel lehnen diese Forderung ab.[18] Gegen eine Ausweitung der Bundeswehreinsätze sprechen sich 66% der Befragten aus, während nur 28% dafür sind.[19]

In den USA sieht das Bild nur auf den ersten Blick anders aus. Vor Beginn des Afghanistan- und Irak-Krieges gab es eine Mehrheit, die dem Krieg zustimmte. Afghanistan war die Antwort auf den 11. September, d.h. auf die Zerstörung der Twin-Tower in New York. Deshalb überrascht die Zustimmung zunächst nicht. Zu bedenken ist außerdem, dass die Mehrheit der US-Amerikaner von einem Krieg sonstwo auf der Welt zunächst nicht betroffen ist. Das Kanonenfutter wird vornehmlich aus der schwarzen Unterschicht rekrutiert, die nicht wählen geht. Im Verlaufe der genannten Kriege wandelte sich aber die Einstellung. Ab 2005 sank die Zustimmung zum Irak-Krieg unter 40 % und blieb dann bei 30 %. Schon 2009 ergab eine Umfrage von CNN, dass nur noch 39 % den Afghanistan-Krieg unterstützten, während ihn 58 % ablehnten.[20] Das Verhältnis verbesserte sich bis 2012 auf 69 % zu 23 % gegen den Krieg.[21] Der Grund für den Meinungswandel lässt sich möglicherweise aus einer weiteren Umfrage erschließen. Danach meinten 2003 noch ungefähr gleich viele Amerikaner, die Kosten des Irak-Krieges hätten sich rentiert. Im Jahre 2014 war die Zahl auf 18 % gesunken, während 75 % der gegenteiligen Auffassung waren.[22] Kants Argument, dass die Bürger die Kosten des Krieges übernehmen müssen, erfordert offenbar Lernprozesse oder wird erst mit Zeitablauf bewusst. Im Ergebnis kann man sagen: Das Volk hält tatsächlich nicht viel vom Krieg.

5. Mit der Demokratie stimmt was nicht

Wenn Kants Argument theoretisch einleuchtet und sogar mit der Empirie übereinstimmt, bleibt nur eine Schlussfolgerung: Irgend etwas stimmt mit der Demokratie nicht. Oder anders gesagt: die Meinung der Bürger in Fragen der Kriegsbeteiligung wird in den politischen Entscheidungen nicht repräsentiert. Der Grund für die fehlende Repräsentanz ist für die USA leicht zu ermitteln: Die US-Verfassung von 1787 lässt sich nach heutigen Maßstäben kaum noch der parlamentarischen Demokratie subsumieren. Die Kompetenzen des Präsidenten gleichen eher einem Monarchen des 19. Jahrhunderts als demokratischen Präsidenten – mit dem kleinen Unterschied, dass seine Amtszeit begrenzt ist. Das Wahlsystem mit Wahlmännern mag 1787 angemessen gewesen sein, heute weiß man, dass es eher randomisierte Ergebnisse produziert als zuverlässige Mehrheitsentscheidungen. Einmal im Amt – die Welt erleidet es gegenwärtig – ist der Präsidentenmonarch nicht abzuwählen und kaum absetzbar, egal welchen Unfug er treibt.

Das Hauptproblem der US-amerikanischen Demokratie dürfte aber sein, dass die Wahlchancen von persönlichem Reichtum und privaten Spenden abhängen, so dass mehr oder weniger direkte Abhängigkeiten und personelle Allianzen zwischen ökonomisch und politisch Mächtigen entstehen müssen. Hören wir noch einmal Kant: „Da hingegen in einer Verfassung, wo der Untertan nicht Staatsbürger, die also nicht republikanisch ist, es die unbedenklichste Sache von der Welt ist, weil das Oberhaupt nicht Staatsgenosse, sondern Staatseigentümer ist, an seinen Tafeln, Jagden, Lustschlössern, Hoffesten u. d. gl. durch den Krieg nicht das mindeste einbüßt, diesen also wie eine Art von Lustpartie aus unbedeutenden Ursachen beschließen, und der Anständigkeit wegen dem dazu allezeit fertigen diplomatischen Korps die Rechtfertigung desselben gleichgültig überlassen kann.“[23] Heute würde man wohl sagen: Die ökonomische Elite hat in ihren gated communities, auf ihren Poolpartys, beim Golfen und in ihren exklusiven Clubs wenig zu fürchten, so dass sie Krieg wie in einem Computerspiel beginnen und inzwischen auch ähnlich führen kann.

Und wie steht es um die Demokratie in Deutschland? Nach den bisherigen Überlegungen müsste mit dem Beginn der Auslandseinsätze der Bundeswehr auch die bundesdeutsche Demokratie an Substanz verloren haben. Viele meinen das und viel spricht dafür. Die asymmetrische Kooperation des Fordismus hat das neoliberale Regime beiseite geschoben und an seine Stelle einen Pluralismus der Eliten etabliert. Darüber wäre noch viel zu sagen – ich belasse es bei diesen Behauptungen.[24]

Im Ergebnis jedenfalls ist die Distanz zwischen Repräsentanten und Repräsentierten größer geworden. Einige sprechen von einer „Krise der Repräsentation“, andere von der „Zuschauer-“ oder „Fassadendemokratie“. Und mit der zunehmenden Distanz zwischen Staatsbürgern und politischen Entscheidungen wuchs auch die Zahl der deutschen Militäreinsätze. Deren Tendenz ist eindeutig: nämlich steigend.

Schlussfolgerung: Kant hatte recht mit seiner Annahme, dass Republiken den ewigen Frieden befördern. Daraus ergibt sich aber kein Freifahrtschein für die „westlichen Demokratien“. Aus der Existenz von Wahlen lässt sich nicht auf ihre Friedfertigkeit schließen, sondern aus ihrem Militarismus auf die fehlende republikanische Substanz.

ANDREAS FISAHN Prof. Dr., Jahrgang 1960, hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Umwelt- und Technikrecht sowie Rechtstheorie an der Universität Bielefeld inne.

Anmerkungen:

1. https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-11/yb_17_summary_de.pdf (17.5.2018).

2. Kinzelbach, Katrin, Ohne Demokratie keine Menschenrechte und kein Frieden, http://www.peacelab2016.de/peacelab2016/debatte/menschenrechte/article/ohne-demokratie-keine-menschenrechte-und-kein-frieden/.

3. https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-2952.

4. Vgl. etwa: Czempiel, E.-O., Kants Theorem, Oder: Warum sind Demokratien (noch immer) nicht friedlich? in: Zeitschrift für Internationale Beziehungen, Nr. 1 1966; Nielebock, T., Frieden zwischen Demokratien: Ein empirisches Gesetz der Internationalen Beziehungen auf der Suche nach seiner Erklärung, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, Nr. 2., 1993; Rittberger, V., Zur Friedensfähigkeit von Demokratien. Betrachtungen zur politischen Theorie des Friedens, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 44, 31.10.1987; Rousseau, D.L./Gelpi, C./Reiter, D./Huth, P.K., Assessing the Dyadic Nature of the Democratic Peace, 1918-88, in: American Political Science Review, No. 3. 1987; Russett, B., Grasping the Democratic Peace. Principles for a Post Cold War World, Princeton 1993.

5. Kant, Immanuel, Zum ewigen Frieden,in: ders. Kleinere Schriften zur Geschichtsphilosophie, Ethik und Politik, (Hamburg 1973), Erster Definitivartikel, S. 127.

6. Montesquieu, Charles-Louis, Vom Geist der Gesetze (Stuttgart 1965), 10. Buch, 6. Kapitel, S. 208.

7. In Zum ewigen Frieden heißt es: „Damit man die republikanische Verfassung nicht (wie gemeiniglich geschieht) mit der demokratischen verwechsele, muß folgendes bemerkt werden. Die Formen eines Staats (civitas) können entweder nach dem Unterschiede der Personen, welche die oberste Staatsgewalt inne haben, oder nach der Regierungsart des Volks durch sein Oberhaupt, er mag sein welcher er wolle, eingeteilt werden, die erste heißt eigentlich die Form der Beherrschung (forma imperii), und es sind nur drei derselben möglich, wo nämlich entweder nur einer, oder einige unter sich verbunden, oder alle zusammen, welche die bürgerliche Gesellschaft aus machen, die Herrschergewalt besitzen (Autokratie, Aristokratie und Demokratie, Fürstengewalt, Adelsgewalt und Volksgewalt). Die zweite ist die Form der Regierung (forma regiminis), und betrifft die auf die Konstitution (den Akt des allgemeinen Willens, wodurch die Menge ein Volk wird) gegründete Art, wie der Staat von seiner Machtvollkommenheit Gebrauch macht: und ist in dieser Beziehung entweder republikanisch oder despotisch. Der Republikanism ist das Staatsprinzip der Absonderung der ausführenden Gewalt (der Regierung) von der gesetzgebenden;[ der Despotism ist das der eigenmächtigen Vollziehung des Staats von Gesetzen, die er selbst gegeben hat, mithin der öffentliche Wille, sofern er von dem Regenten als sein Privatwille gehandhabt wird. – Unter den drei Staatsformen ist die der Demokratie, im eigentlichen Verstande des Worts, notwendig ein Despotism, weil sie eine exekutive Gewalt gründet, da alle über und allenfalls auch wider Einen (der also nicht mit einstimmt), mithin alle, die doch nicht alle sind, beschließen; welches ein Widerspruch des allgemeinen Willens mit sich selbst und mit der Freiheit ist. Alle Regierungsform nämlich, die nicht repräsentativ ist, ist eigentlich eine Unform, weil der Gesetzgeber in einer und derselben Person zugleich Vollstrecker seines Willens (so wenig, wie das Allgemeine des Obersatzes in einem Vernunftschlusse zugleich die Subsumtion des Besondern unter jenem im Untersatze) sein kann, und, wenn gleich die zwei andern Staatsverfassungen so fern immer fehlerhaft sind, daß sie einer solcher Regierungsart Raum geben, so ist es bei ihnen doch wenigstens möglich, daß sie eine dem Geiste eines repräsentativen Systems gemäße Regierungsart annähmen, wie etwa Friedrich II. wenigstens sagte: er sei bloß der oberste Diener des Staats, da hingegen die demokratische es unmöglich macht, weil alles da Herr sein will. – Man kann daher sagen: je kleiner das Personale der Staatsgewalt (die Zahl der Herrscher), je größer dagegen die Repräsentation derselben, desto mehr stimmt die Staatsverfassung zur Möglichkeit des Republikanism, und sie kann hoffen, durch allmähliche Reformen sich dazu endlich zu erheben. Aus diesem Grunde ist es in der Aristokratie schon schwerer, als in der Monarchie, in der Demokratie aber unmöglich, anders, als durch gewaltsame Revolution zu dieser einzigen vollkommen rechtlichen Verfassung zu gelangen. Es ist aber an der Regierungsart6 dem Volk ohne alle Vergleichung mehr gelegen, als an der Staatsform (wiewohl auch auf dieser ihre mehrere oder mindere Angemessenheit zu jenem Zwecke sehr viel ankommt). Zu jener aber, wenn sie dem Rechtsbegriffe gemäß sein soll, gehört das repräsentative System, in welchem allein eine republikanische Regierungsart möglich, ohne welches sie (die Verfassung mag sein welche sie wolle) despotisch und gewalttätig ist. – Keine der alten sogenannten Republiken hat dieses gekannt, und sie mußten sich darüber auch schlechterdings in dem Despotism auflösen, der unter der Obergewalt eines Einzigen noch der erträglichste unter allen ist.“

8. Rummel, R.J., Power kills, Appendix 1.1., https://www.hawaii.edu/powerkills/PK.APPEN1.1.HTM.

9. Gantzel, Klaus Jürgen, Über die Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg Tendenzen, ursächliche Hin140

tergründe, Perspektiven http://www.zeithistorische-forschungen.de/sites/default/files/medien/ material/gantzel_mge.pdf?language=en, S. 310 f.

10. Nida-Rümelin, Julian, Was ist Demokratie?, in Davy, U./ Lenzen, M. (Hg.), Demokratie Morgen – Überlegungen aus Wissenschaft und Politik, Bielefeld 2013, S. 17/ 32.

11. Rummel, R. J., Power kills, Summary and Conclusions, https://www.hawaii.edu/powerkills/PK. CHAP1.HTM.

12. Fischer, Lars, Demokratischer Friede ist eine Illusion, http://www.spektrum.de/news/demokratischer-friede-ist-eine-illusion/1364449.

13. Di Fabio, Udo, Interview in der Badischen Zeitung vom 23.11.2013, http://www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3/udo-di-fabio-demokratie-braucht-marktwirtschaft–77509780.html.

14. Etwas differenzierter argumentiert Dieter Senghaas. Er formuliert in seinem „zivilisatorischen Hexagon“ insgesamt sechs Bedingungen, welche die Wahrscheinlichkeit von Frieden erhöhen, nämlich: Gewaltmonopol, Rechtsstaatlichkeit, Affektkontrolle durch Interdependenzen, demokratische Partizipation, soziale Gerechtigkeit und konstruktive Konfliktkultur (Senghaas, D., Frieden als Zivilisierungsprozess. In D. Senghaas (Hrsg.), Den Frieden denken: si vis pacem, para pacem (Frankfurt/M.1952) S. 196-223/ 203).

15. Kant, Immanuel, Zum ewigen Frieden,in: ders. Kleinere Schriften zur Geschichtsphilosophie, Ethik und Politik, (Hamburg 1973), Erster Definitivartikel, S. 127 f.

17. Die Zeit vom 15.6.2017., http://www.zeit.de/news/2017-06/15/konflikte-umfrage-deutsche-fuer-abzug-der-bundeswehr-aus-afghanistan-15045804.

18. Der Freitag vom 2.7.2014, https://www.freitag.de/autoren/vorabmeldung/deutsche-gegen-militaer-einsaetze-im-ausland.

20. http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/09/15/afghan.war.poll/index.html.

21. http://www.nytimes.com/2012/03/27/world/asia/support-for-afghan-war-falls-in-us-poll-finds.html.

22. https://www.cbsnews.com/news/most-americans-say-iraq-war-wasnt-worth-the-costs-poll/.

23. Kant, Immanuel, Zum ewigen Frieden,in: ders. Kleinere Schriften zur Geschichtsphilosophie, Ethik und Politik, (Hamburg 1973), Erster Definitivartikel, S. 127 f.

24. S. auch die Besprechung aktueller Bücher zu diesem Thema von Kutscha in vorgänge Nr. 217 (Heft 1/2017), S. 149-151.